Исторически сложилось, что Нижегородская область была одним из главных центров старообрядчества. Даже после раскола Русской церкви наш регион оставался местом, в отдаленных уголках которого еще были живы древние традиции. Корреспондент NN.RU побывал в селе Филипповское под Бором, где сохранился Малиновский скит — современный центр старообрядчества в Нижегородской области и единственный скит в наших краях, доживший до сегодняшнего дня.

Мы приехали в деревню Филипповское рано утром. Поодаль от основного поселения виднелся большой и необычный храм из красного кирпича — это Бугровская церковь Казанской иконы Божией Матери, главная составляющая единственного сохранившегося в Нижегородской области древлеправославного Малиновского скита.

«Старообрядцы тогда прятали иконы, закапывали в землю»

Изначально на месте величественной постройки стояла лишь маленькая часовенка, где жили около 800 монахинь и послушниц из числа беглых крестьян и не сосватанных девиц. Незамужние девушки тогда нередко сбегали от незавидной участи и селились в монастырях, коими зачастую становились скиты. Также в них селились беглые раскольники, спасавшиеся от церковной реформы.

Скит — уединенное монашеское поселение. Первые скиты в Нижегородской губернии начали появляться в XIV–XV вв. Одними из самых известных старообрядческих скитов является группа Керженских. Ряд из них был описан П. И. Мельниковым. В XVIII веке вышел указ об упреждении старообрядческих скитов, большинство из них, в том числе и Малиновский, были уничтожены.

Краснокаменный храм был построен близ села Филипповское в 1911 году по заказу купцов Бугровых и Блинова. Причем церковь по количеству куполов уже может называться собором — их насчитывается 13 штук. Изначально церковь называлась Владимирской, но позже была переименована.

У церкви нас встретила ее настоятельница игуменья Иулиания и еще одна матушка. Они — единственные постоянные обитательницы этого скита.

— Раньше и купола золоченые были, и иконы славные. Но в 1936 году храм закрыли. Старообрядцы тогда прятали иконы, закапывали в землю или еще куда, чтобы сохранить их. Но храм осквернен не был, никаких клубов тут не открывалось. Только подвальное помещение как зернохранилище использовали, — рассказывает настоятельница.

Большие испытания на долю храма выпали и в годы Великой Отечественной войны. Но, как считают обитатели монастыря, их церковь смогла помочь Родине «в лихую годину». Место окружал внушительный каменный забор, ограждавший 25 га земли. В 1941 году его разобрали ради восстановления доменных печей на автозаводе, а кровлю храма отправили на переплавку для военных нужд. Заново монастырь открыли лишь в 1990-х. Правда, тогда на его восстановление ушло много сил и средств. Помогли в этом прихожане и спонсоры.

Быт монахинь

Храм находится на небольшом удалении от села. Местные относятся к скиту спокойно, но практически не посещают, поскольку придерживаются традиционной православной веры. Несмотря на то что никаких нападок со стороны жителей и приезжих нет, монахини территорию обезопасили — на цепи сидят два крупных пса, которых ночью отпускают гулять по территории для охраны.

— Мало ли что, — с улыбкой отмечает игуменья. — Территорию надо обезопасить, много сил на восстановление храма ушло. Всё своими силами делали, и прихожане помогали. С деньгами у нас туго очень. Один только иконостас недавно в 25 тысяч встал. Стараемся как можем. Требы вот проводим, лавка церковная небольшая есть, я еще лекции веду, так и выживаем.

Обычно при монастырях есть свое хозяйство, Малиновский скит исключением не стал. Правда, рук служительниц не хватает, потому оно организовано в очень небольшом формате.

— Шесть котов да две собаки, вот и всё наше хозяйство, — смеется Иулиания. — Огородик есть небольшой, овощей понемногу выращиваем, зелень всякую. Курицы еще есть, правда, не несутся. Все говорят, что у нас тут тепло и уютно, по-домашнему как-то. Всё потому, что мы доброжелательные ко всем просто.

К церкви прилегает небольшой дом — там монахини живут и принимают приезжих. Есть кельи, кухня и даже гостевые — всё в традиционном стиле, похожем на старорусский. Сохранились в доме и печи: с их помощью здание отапливается зимой.

Кроме дома к территории храма прилегает полуразрушенная сторожка и старообрядческое кладбище. Там похоронены священнослужители, купец Блинов и Петр Егоров — родоначальник династии Бугровых. Кличка Бугров у него появилась из-за места постройки его дома — на бугре. В итоге купец от прозвища отказался, а вот его потомки известны нижегородцам именно под такой фамилией.

Кстати, единственное, что сейчас напоминает о большинстве скитов Нижегородской губернии, — это сохранившиеся захоронения старообрядцев. Их и по сей день посещают древлеправославные верующие.

— Пройдут века, и нас забудут... Тогда рушилось истинное православие, когда насильно переводили всех в новоправославную веру и истребляли тех крестьян, то дворянство, то купечество, что верили. Входили в избу и спрашивали: «Как крестишься?» Если глава семьи накладывал двоеперстие, то истребляли всю семью от младенцев до стариков. В конце XIX века было примирение новоправославия и древлеправославия. Вот где-то целый век мы возрождаемся, — заявила игуменья.

Как выглядит храм и отличается ли от традиционно православного

Даже с точки зрения рядового посетителя Малиновский скит поражает своей красотой как изнутри, так и снаружи. Фасад храма украшен разноцветными изразцами, особенно сияющими в свете полуденного солнца. Вокруг церкви также буйствует зелень — очень много деревьев и иной растительности.

Изнутри храм почти не отличается от традиционной православной церкви. Своды украшены пестрыми и масштабными фресками, а в зоне проведения службы возвышается иконостас. Священнослужительницы добавили, что на фресках есть и изображение Бугровых, в знак памяти и уважения к их помощи храму и старообрядчеству. Отдельного внимания заслуживают окна здания — они просто огромные и выходят на проселочную дорогу, тоже утопающую в зелени. Из-за высоты окон в храм проникает много солнечного света. Повсюду стоят цветы, а на полу разложена трава. Говорят, ее собирают на Троицу и используют в целебных нуждах. До сбора этой травы прихожан просят быть особенно аккуратными, ведь наступать на эту зелень допустимо только босыми ногами.

Рядом с огромными окнами установлен алтарь — там читаются священные книги и поются церковные песни. Напротив стоит книжная полка и вешалка с множеством богато убранных сарафанов — их надевают женщины по особым поводам.

В церковной лавке прихожане могут приобрести древлеправославные крестики и литературу, заказать требу и купить уникальную мазь, рецепт которой передается храмовниками из поколения в поколение.

— Она целебная! Ее готовят монахи Малиновского скита уже более 300 лет, передавая рецепт из поколения в поколение. Я сама ее варю, монахиню мою вот тоже научила, чтобы она знала и могла его дальше последователям передать, — делится игуменья Иулиания.

Обычаи и традиции нижегородских старообрядцев в XXI веке

При входе в храм действуют те же правила, что и в привычных нам церквях, — женщины должны быть в длинных юбках. Соблюдаются тишина на службах и уважение друг к другу.

В древлеправославный храм мужчина входит по правую сторону, а женщина — по левую. Перед входом в церковь также нужно перекреститься, правда, двоеперстием, справа налево.

Нательные крестики старообрядцев тоже немного отличаются от традиционных православных — на них нет распятия. Они считают, что это слишком сакрально для повседневной носки.

— Кресты без распятия по старорусским образцам. Все священники, и новоправославные, и древлеправославные, — все носят кресты без распятия, потому что распятие на кресте — это святое. Там Христос. Это как икона, мы с иконой в баню не ходим, спать с ней не ложимся и между собой не кладем, — пояснила матушка.

Еще одно отличие — иконы. Старообрядцы их не целуют по той же причине — из особого уважения и преклонения.

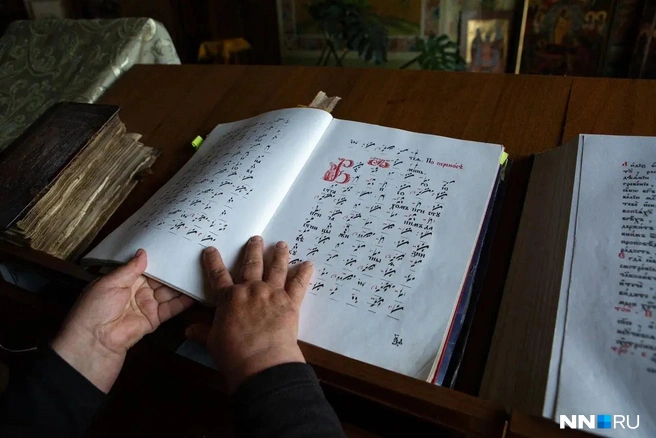

Книги, по которым проходят служения, написаны на старославянском языке, многие из них очень древние, а некоторые сохранились аж с XVI века. Писания собраны в массивную кожаную обложку и пахнут стариной. Отличается и манера пения старообрядцев, например, Херувимская песнь. Так, в древлеправославии почти не используется партесное пение, зато есть крюковое. Правда, преподавателей такой манеры пения очень мало, потому секреты также передаются из уст в уста. На своем опыте заметим, что звучат такие песнопения очень завораживающе и красиво.

Что касается молитв, то основные принципы смежны. Есть отличие вечерней молитвы — у старообрядцев она исполняется в два раза дольше и может достигать семи часов.

Долго идет и крещение младенцев — около пяти часов. Маме предоставляют рушник, сшитый из 12 квадратов — ровно по числу апостолов. После чего женщина совершает поклоны и просит у Богородицы спасения и милости, выполнить это действие нужно не меньше 40 раз. В это время священник читает молитву возле матери, чтобы снять с нее первородный грех, после чего читают молитву для малыша.

Отдельного внимания заслуживает обряд венчания у старообрядцев — очень пышный и красивый. Традиции по его проведению берут свое начало аж с VIII века. В церкви стелится очень длинное подножие (рушник), на который ставят молодых. Напротив стоит священник, который читает молитву и обручает возлюбленных. После чего невесту уводят, расплетают ее косу и заплетают уже две косы. На голову девушке возносят белоснежный вышитый повойник — традиционный головной убор для замужних женщин. Каждая невеста самостоятельно вышивает его перед обручением. Сверху него накидывается плат на четыре угла и застегивается красивой булавкой с бусинами, бисером или другими украшениями.

Сама процедура венчания также идет пять часов. За это время священник читает Евангелие от всех четырех святых, напоминая, что жена должна слушаться мужа, а муж — беречь и уважать свою супругу. Пока священник читает Евангелие, молодоженам преподносят бокал красного сухого и выдержанного вина, отпивают от него они по очереди. Когда вино выпито, бокал кладется на расстеленный плат, заворачивается и разбивается. Сосуд символизирует жизнь молодых, а разбивание его значит, что никто не посягнет на их брак. Многие возлюбленные нередко забирали осколки домой, чтобы для пущего символизма закопать их в нехоженом месте.

Есть и свой обычай, похожий на бросание букета невесты. Незамужние девушки, которые идут с невестой к алтарю, стараются раньше запрыгнуть на подножие, кто быстрее это сделает, та раньше выйдет замуж. А если в этот момент на подножие ступит неженатый парень, то он будет ее будущим супругом.

Несмотря на то что о Малиновском ските в Борском районе не так уж и много информации в открытом доступе, отбоя от приезжих здесь нет. Не все они являются прихожанами, но полюбоваться красивым древним и необычным храмом, скрытым в зелени от посторонних глаз, стремятся многие.

Ранее мы также делали интервью со священниками, ведущими службу в нижегородских колониях. Батюшки рассказали нам, как часто зэки приходят к вере и как часто они возвращаются обратно на зону.